Привет, вы в блоге Сервер Молл! :)

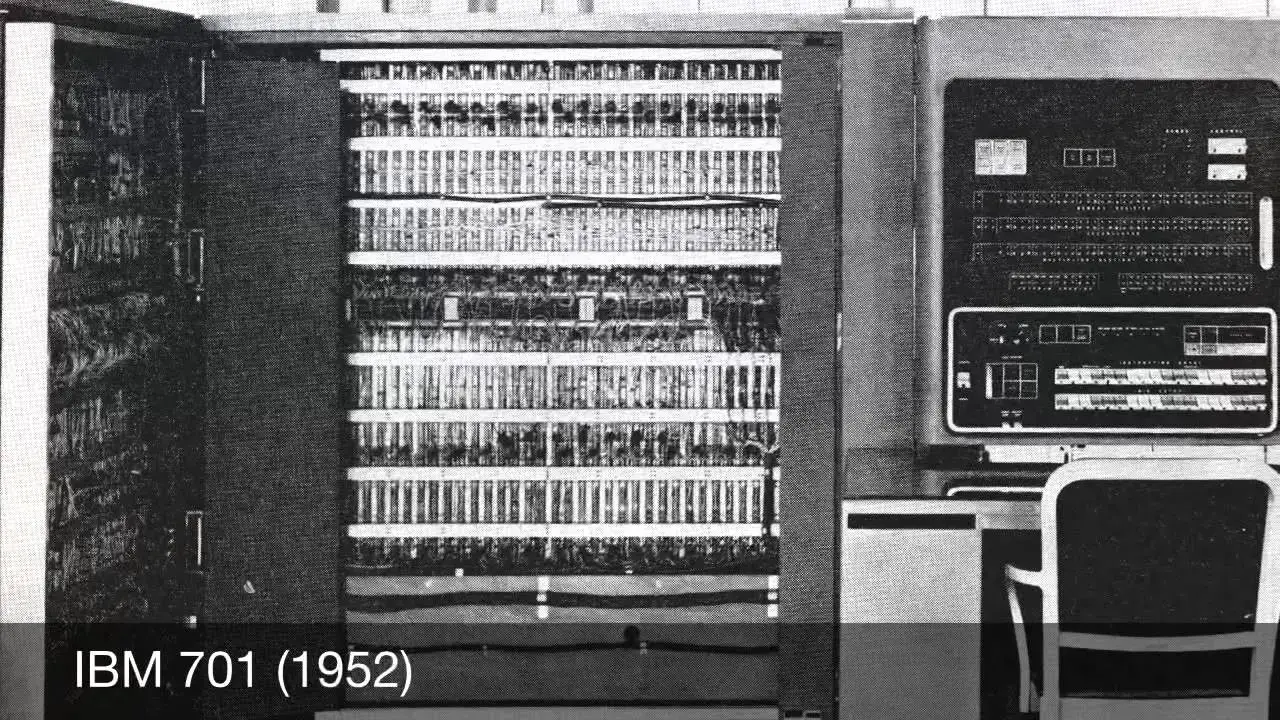

Заглянем в прошлое — туда, где начиналась цифровая эра (середина 1940-х, конец 1950-х). Первые электронные компьютеры, вроде ENIAC или IBM 701, весят десятки тонн, занимают целые залы и этажи, а вместо клавиатуры и мониторов для управления — физические консоли, переключатели и бесчисленные ряды ламп (вакуумные, позже на смену им пришли транзисторы).

Для многих до сих пор серверы (от англ. serve — служить, обслуживать) — это гудящие шкафы с лампочками, проводами и вентиляторами — популярный образ из фильмов девяностых, нулевых и десятых.

Дата-центр в фильме Трон: Наследие / Tron Legacy (2010). В настоящих ЦОДах шкафы стоят рядами, образуя горячие и холодные коридоры для воздушных потоков.

Но на деле это не так ещё с 1970-х, когда изобрели интегральные схемы, а на смену лампам пришли транзисторы. Прогресс пошёл полетел по экспоненте — то есть по закону Мура. Да, современный ЦОД может напоминать кадр выше из фильма Трон, но с нюансами.

Например, современные серверы — это относительно компактные устройства с очень плотной внутренней компоновкой. И вот уже их монтируют в специальные серверные стойки (открытые) или шкафы (закрытые, часто есть дверь с ключом). В шкаф умещают десятки серверов, а на ЦОД иногда выходит сотни и тысячи устройств (зависит от масштабов). Размещают всё это оборудование не где попало в офисе, а в специальных кондиционируемых залах с фильтрацией воздуха, фальшполами (под ними прячут провода, коммуникации и т.п.) и другими инженерными причудами, вроде автоматических систем пожаротушения и систем контроля и управления доступом (СКУД).

В этой статье я расскажу про путь компьютеров от массивных мейнфреймов 1950-х годов до компактных современных серверов в дата-центрах. Тем более, что повод отличный — 17 мая празднуется Всемирный день информационного сообщества (World Information Society Day).

Кофе заварили? Тогда начинаем.

Мейнфреймы — титаны эпохи

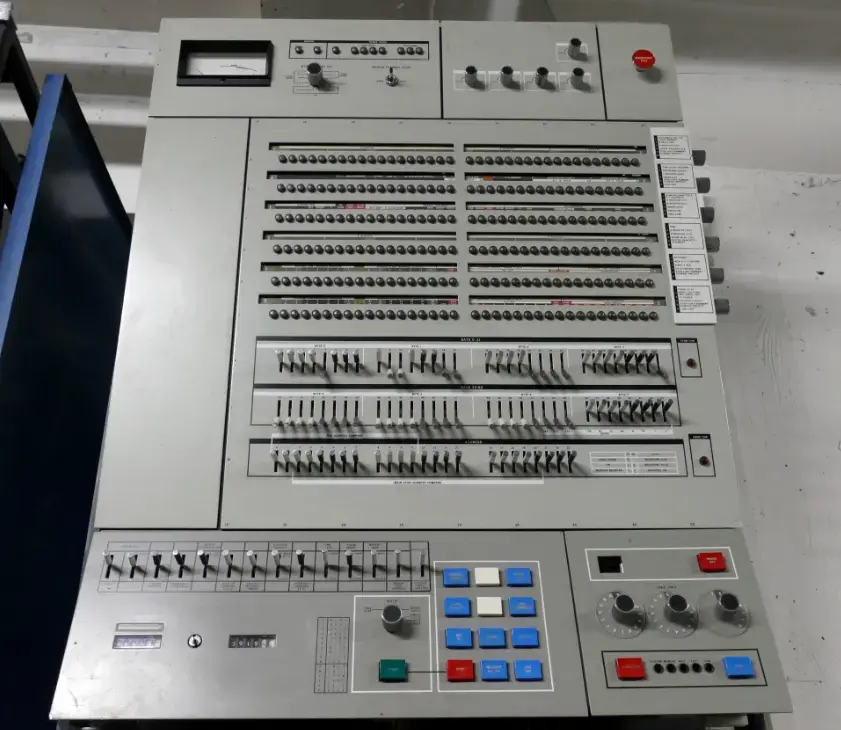

IBM System/360 Model 65 — мейнфрейм, представленный в 1965 году. Индикаторы и переключатели на консоли использовались оператором компьютера и инженерами IBM.

Мейнфреймы (от англ. Mainframe) — это старая школа из мира серверов, что-то вроде AC/DC в эпоху Тейлор Свифт. Надёжные, мощные и пугающе огромные машины. Их делали для задач, где сбой — не просто проблема, а катастрофа: банковские транзакции, запуск ракет, контроль энергосистем. Их задача — обрабатывать гигантские объёмы данных без остановки годами и справля ться со сверхнагрузкой.

Это были единственные компьютеры для решения сложных задач — альтернатив просто не было. Появились они в середине XX века, когда компактных компьютеров ещё не существовало в принципе. Поэтому инженерам пришлось умещать все вычислительные мощности в один большой корпус и резервировать компоненты (например, два и более блока питания вместо одного, чтобы при поломке система не остановилась). Мейнфреймы того времени весили десятки тонн и занимали целые залы. Каждый требовал собственную небольшую электростанцию (или генератор), мощные кондиционеры и команду инженеров для работы.

В больших организациях выделяли (а иногда и строили) целые здания под мейнфреймы — прообраз первых дата-центров, грубо говоря. Хоть слово «сервер» в те годы ещё не было в ходу, именно мейнфреймы подарили нам клиент‑серверную архитектуру.

Простая аналогия для понимания клиент‑серверной архитектуры: официант (программа) в ресторане принимает заказы от клиентов (пользователей) и передаёт их на кухню (серверу), где запрос обрабатывают и отправляют клиенту готовое блюдо (результат вычислений). Подробнее будет чуть позже — в отдельном абзаце.

В 1952 году IBM представила мейнфрейм Model 701 Electronic Data Processing Machine (он же Defense Calculator / Оборонный Калькулятор — разработан по заказу армии США), первый электронный компьютер компании.

Он выполнял за минуты расчёты, на которые у старых механических машин уходили часы. В 1964 году IBM анонсировала серию совместимых компьютеров System/360, чтобы объединить в единую линейку коммерческие и научные задачи. IBM потратила рекордные $5 млрд (больше $51 млрд на сегодня) на разработку и выпуск этой серии, но зато стала лидером рынка мейнфреймов.

Интересный факт! Мейнфрейм IBM System/360 1964 года имел мощность в тысячные доли процента от современного смартфона, но в те годы стал настоящей революцией, ускорив вычисления в сотни раз.

Мейнфреймы оставались востребованы и безальтернативны десятилетиями. Да было относительно недорогие мини-компьютеры (о них позже) для IT-инфраструктур и корпоративных IT-систем, но они сильно уступали в производительности. Новые подходы появлялись постепенно: сначала компьютеры становились компактнее, дешевле и мощнее. А в наше время их объединяют в кластеры — группы серверов работающих как единое целое (через сеть). С такой гибкостью намного проще масштабировать систему по частям, не вкладываясь в один дорогущий суперкомпьютер, который после устаревания нужно полностью менять.

Да, сегодня мейнфреймы потеряли популярность, но не потому что стали хуже, а потому что мир изменился (и продолжает быстро меняться). Однако они до сих пор живы: банки, государственные учреждения, научные лаборатории, ИИ, шифрование и т.д.

Интересный факт! До мейнфреймов уже были первые электронные компьютеры. Например, ENIAC на вакуумных лампах, про который вы можете почитать подробную статью в нашем блоге.

Мини-компьютеры: революция доступности

Мини-компьютер DEC PDP-8 и другие устройства.

Пока IBM проектировала гигантские мейнфреймы, рынок наводнил новый класс устройств. Да, в 1960–1970-х годах понятие «мини» в электронике сильно отличалось от сегодняшнего. Первый коммерчески успешный мини-компьютер PDP-8 (1965 год) от компании Digital Equipment Corporation (DEC) был размером с небольшой холодильник.

Для сравнения: современный Mac Mini от Apple.

DEC PDP-8 стоил «всего» $18 500 (более $190 000 на 2025 год) — первый массовый компьютер в мире с ценой ниже $20 000. Будущие версии (PDP-8/S — меньше, дешевле, но слабее оригинала) стоили ещё дешевле, около $10 000. Для сравнения System/360 64 года стоил от $133 000 до $5,5 миллиона (от $1 366 000 до $56.5 миллиона на 2025 год). Относительно низкая цена позволила линейке PDP-8 разойтись тиражом в 50 000+ штук — это самые продаваемые компьютеры своего времени. По сути корпорация DEC совершила революцию в доступности компьютеров: университеты, исследовательские институты и средний бизнес (у которого не было денег на мейнфреймы) получили доступ к полноценным электронным вычислениям.

В начале 70-х DEC продолжала доминировать на рынке с линейкой PDP-11. К 1975 году у них появилась новая архитектура VAX, а уже через 2 года на ней вышел первый серийный компьютер — VAX-11/780 под кодовым именем «star». У компьютера был процессор KA780, состоящий из 29 печатных плат ТТЛ, и целых 4 МБ оперативной памяти с коррекцией ошибок (ECC RAM).

Супермини-компьютер VAX-11/780 :)

Это был новый стандарт — первый 32-битный «супермини», совместимый с кодом PDP-11. Вся серия VAX-11 быстро стала эталоном производительности: конкуренты вроде HP и Data General не успели предложить аналогичные решения, а сама линейка VAX укрепилась как стандарт серверных систем 1980-х. Благодаря мини-компьютерам вычислительная техника ушла в народ. Компьютеры развивались, становились дешевле и компактнее.

Персональный компьютер Apple II.

Именно на фоне успеха мини-компьютеров постепенно назрела новая волна — персональные компьютеры. Если PDP-8 впервые сделал вычисления доступными университетам и лабораториям, то уже в 1980-х эстафету подхватили ПК, вроде Apple II и IBM PC. Это стало следующей ступенью в эволюции доступности: компьютеры стали намного дешевле и дружелюбнее к пользователю — они попали на рабочие столы, а потом и в дома простых работяг.

И хоть статья об истории серверов, ПК занимает важнейшее место в их становлении. Всё просто — идея разделения компьютерных задач между «клиентом» и «сервером» укрепилась именно в эпоху персональных компьютеров, которые (зачастую) и стали теми самыми «клиентами».

Клиент-серверная архитектура и рождение сервера

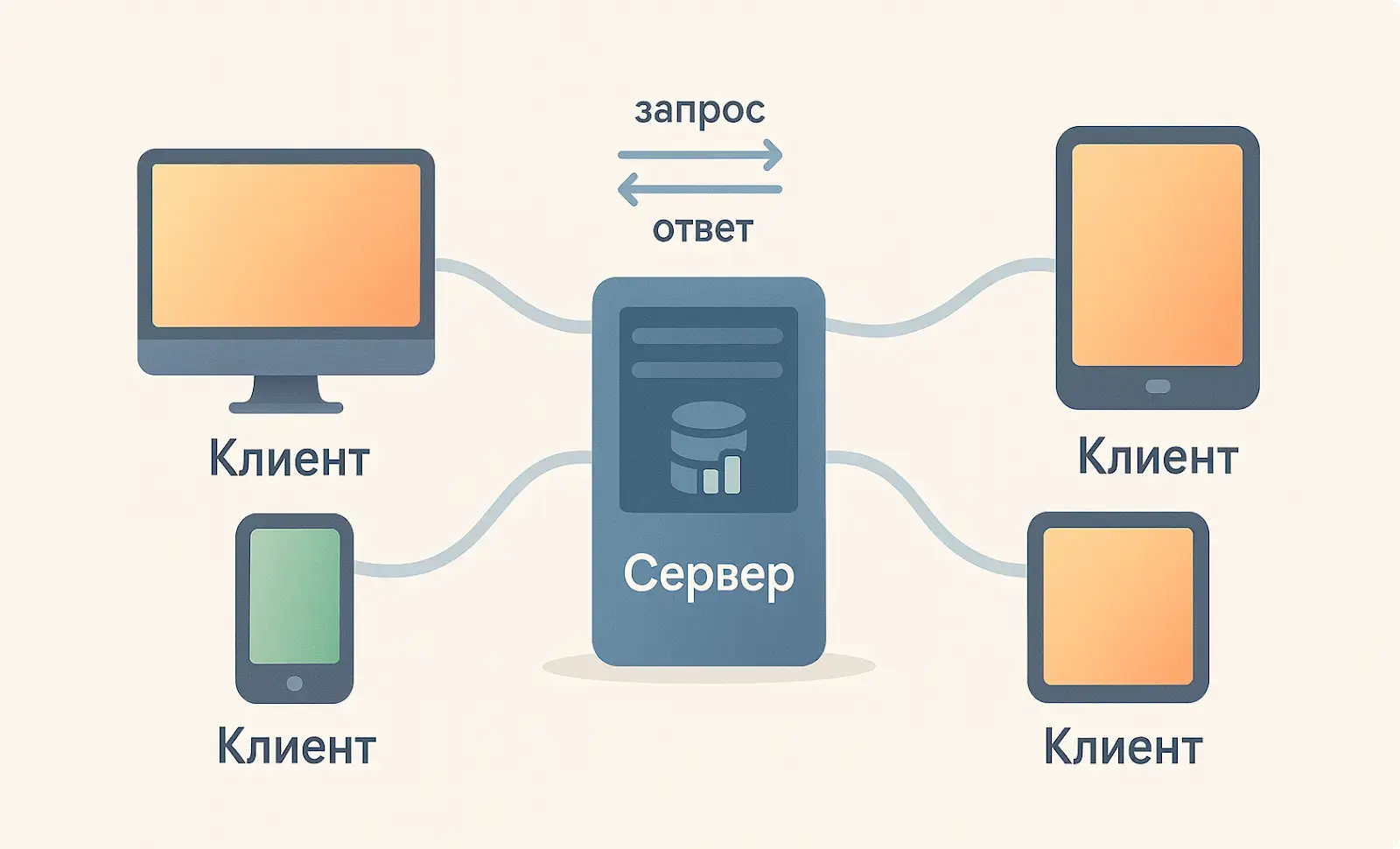

Вкратце я уже затронул тему отношений «клиент-сервер» (англ. client–server) и «запрос-ответ», но она достойна отдельного места в статье.

Клиент-серверная архитектура — это способ взаимодействия между устройствами в сети, при котором одни (клиенты) запрашивают данные или услуги, а другие (серверы) их предоставляют. Клиенты как бы спрашивают (обращаются), а сервер отвечает. Вся суть — в разделении ролей: один отдаёт, другой просит. Названия устройств (сервер / ПК / рабочая станция) — дело условное. Одна и та же машина с программной точки зрения может работать как сервер или как клиент — всё зависит от её роли в конкретном взаимодействии. То есть сервер — это или физический компьютер, или роль/функция устройства, а потому бывает программный и аппаратный сервер.

Само слово «сервер» в области вычислительной техники впервые встречается в документах ARPANET (это предшественник современного интернета, созданный Министерством обороны США) от 1969 года — там различали «server-host» (обслуживающий хост) и «user-host» (пользовательский хост). Да, в широком смысле «хост» (от англ. host — «владелец, принимающий гостей») — это любое устройство в сети, но сисадмины и другие айтишники, говоря «хост», обычно имеют ввиду именно серверную часть.

Настоящий расцвет клиент‑серверная модель пережила в 1980-х. Этому помогли IBM PC, Apple II, Commodore и другие ПК, а также развитие локальных сетей (Ethernet, Novell NetWare) и сетевых моделей передачи данных (TCP/IP, DNS). Конечно, до Всемирной паутины было ещё далеко (WWW официально появился только в 1991 году), но интернет (на базе TCP/IP) уже использовался в университетах и армии.

Интересный факт! Первый WWW-сервер появился в CERN в 1990 году на компьютере NeXT (от компании Стива Джобса, которую он основал после увольнения из Apple). Именно его использовал Тим Бернерс-Ли для запуска первого сайта, что ознаменовало начало эры веб-серверов.

Университетские и офисные ПК / рабочие станции обращались к более мощным машинам (системные мэйнфреймы, супермини и мини-компьютеры), которые выполняли роль серверов (например, файловые, почтовые, принт-серверы).

Офис крупной компании конца 80-х выглядел как парк ПК, связанных по локальной сети с несколькими центральными мейнфреймами. Эта архитектура позволила эффективно обмениваться информацией, централизовано хранить её и разгружать клиентские машины внутри компании ещё до появления Интернета. Но в малом бизнесе чаще использовали связку ПК + файловые серверы (на базе того же IBM PC или Novell NetWare).

Серверы на базе ПК и современные специализированные серверы

Специализированные серверы и системы хранения HPE форм-фактора Rack (стоечные).

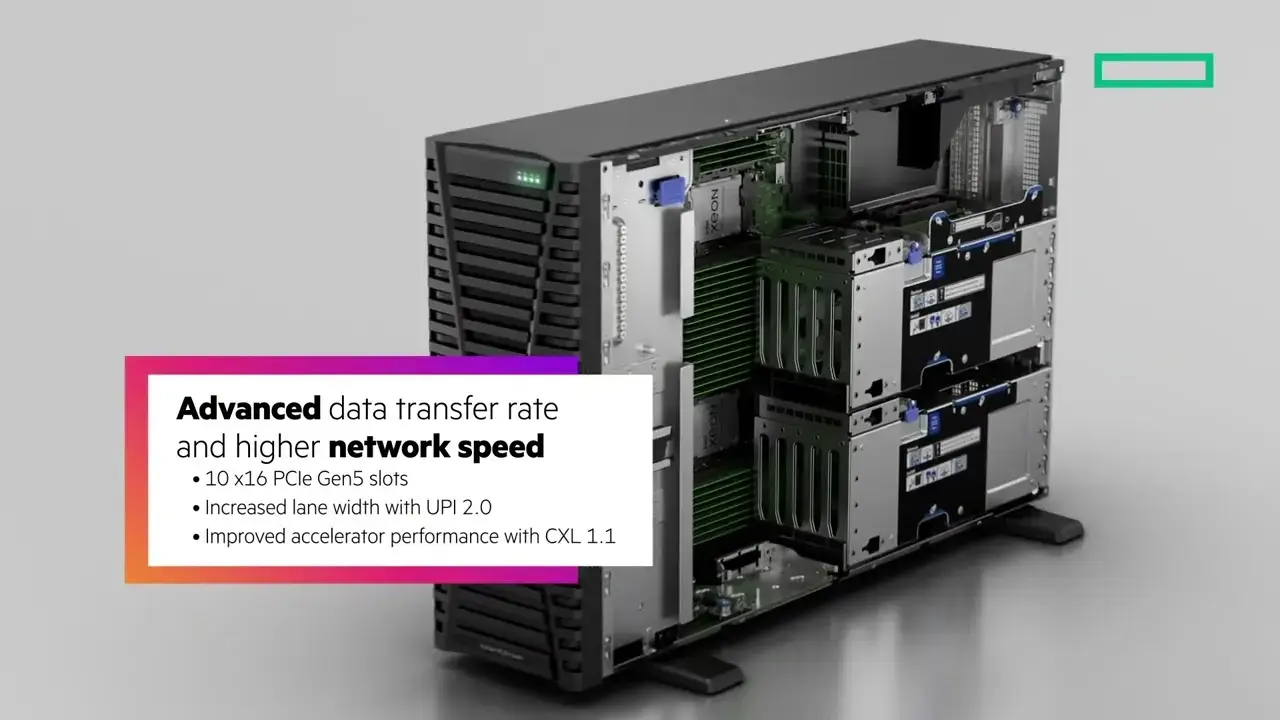

Мейнфреймы и мини-компьютеры 1980-х действительно выполняли серверные функции — централизованно обслуживали запросы, управляли базами данных и файловыми хранилищами, но их архитектура сильно отличалась от современных стандартов. Системы, вроде DEC VAX, о которой я писал, работали на закрытых проприетарных платформах (VMS, z/OS), не поддерживали модульность и горячую замену компонентов. Физически они выглядели как громоздкие шкафы или системные блоки произвольного дизайна, тогда как сегодня доминируют стандартные стоечные, башенные (реже) и модульные (ещё реже) решения, которые можно монтировать в 19-дюймовые стойки.

Сервер HPE ProLiant ML350 Gen 11 форм-фактора Tower (башенный). Больше похож на ATX корпус ПК.

Что изменилось? К 1990-м оказалось, что даже недорогой ПК можно превратить в сервер. Не нужно строить отдельное здание и покупать мейнфрейм за миллионы (вернее нужно, но не для всех задач) — достаточно поставить ПК помощнее, установить сетевую ОС (например, Windows NT или Linux) и использовать его как файловый, почтовый или веб-сервер. Решение с кипой недостатков, но несравнимо дешевле корпоративного железа.

Именно в девяностых слово «сервер» стало привычным. Производители (вендоры) начали выпускать серверные версии своих операционных систем. Например, Microsoft показала в 1993 году Windows NT Server, а Linux-энтузиасты начали адаптировать свободные дистрибутивы для серверных задач — от корпоративных сетей до баз данных.

Современный сервер на ПК железе, очень хорошая и аккуратная сборка. Вполне может стоять в небольшом офисе.

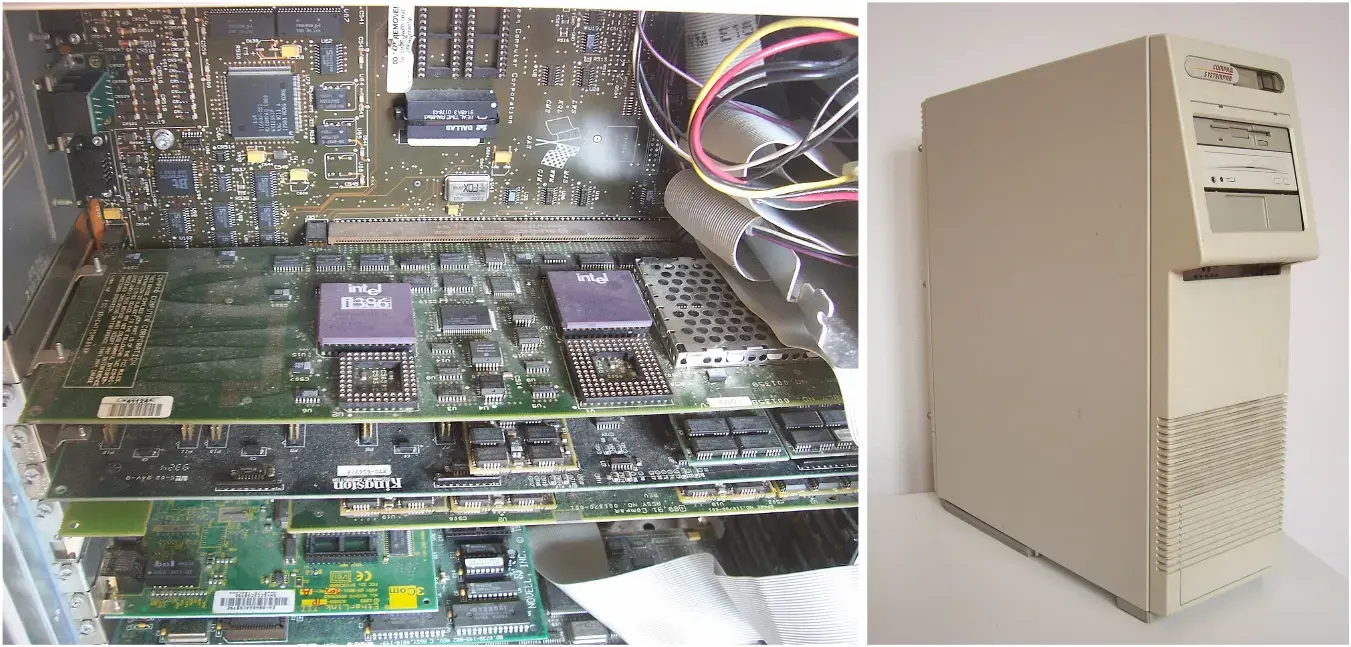

Разумеется, производители железа тоже увидели запрос на надёжные, недорогие и компактные решения, которые можно было использовать для серверных задач. Некоторые компактные ПК от Compaq (например, System Pro в ранней форме) стали трансформироваться в серверы на рубеже 80-х и 90-х.

Плата процессора и сам Compaq System Pro. Один из первых настоящих серверов на базе ПК. 32-битная шина, RAID, два процессора задолго до конкурентов.

Позже, в 1993 году, на смену System Pro пришли уже полноценные серверные компьютеры Compaq ProLiant в сегменте high-end. К 2000 году появились линейки ProLiant ML и DL первого поколения (G1), которые развиваются и по сей день (ProLiant Gen11), но уже под брендом HPE, так как в 2002 году HP поглотила корпорацию Compaq со всеми её разработками и брендами.

Compaq ProLiant 3000.

IBM представила в 1997 году линейку Netfinity на базе x86 процессоров, которая задала некий стандарт для корпоративного (enterprise) сервера с высокой отказоустойчивостью и возможностями. Раньше же их проектировали в основном на архитектуре RISC (IBM RS/6000, Sun SPARC, HP PA-RISC, DEC Alpha) и UNIX-подобных ОС.

IBM Netfinity 7000

Позже Netfinity стала частью xSeries — IBM объединила разные серверные линейки под единым брендом. А серверы в целом эволюционировали к тому, что мы привыкли видеть.

Современный корпоративный сервер — Dell R650xs форм-фактора Rack 1U.

И от производителя к производителю разница невелика. Главные отличия в проприетарных технологиях и софте. С приходом Intel Xeon и AMD Opteron в 2000-х x86-серверы резко прибавили в производительности, но при этом были доступнее и универсальнее, чем тяжёлые UNIX-системы. Linux и Windows Server стали зрелыми и функциональными платформами, а горизонтальное масштабирование на x86 открыло дорогу к строительству серверных ферм и полноценным дата-центрам.

Появление первых дата-центров

Дата-центр CERN в Женеве.

Серверы эволюционировали от закрытых дорогих систем к массовым, стандартизированным и модульным решениям. Но с развитием Интернета, увеличением количества пользователей и объёма данных, потребовались по-настоящему масштабные решения для хранения и обработки данных, на фоне которых самые лучшие мейнфреймы — детская возня в песочнице.

Я уже говорил, что в 1960-х мейнфреймы размещали в специальных помещениях (первые прототипы дата-центров), но массовое распространение ЦОДов случилось только в 1990-е. Сначала это были просто серверные комнаты с кондиционерами. Позже — полноценные защищённые здания с контролем температуры, влажности, электропитания, безопасности и доступности.

В эпоху бума доткомов (1995–2000) интернет-компании бросились создавать свои сайты. Провайдеры продавали удалённые серверы и сервисы, предлагали надёжную работу сайтов на мощностях своих дата-центров. Тогда же стала популярна услуга коллокации (colocation) — это когда заказчик арендует место/стойку под своё оборудование, а также услуга «cage» (отдельные отгороженные зоны для оборудования).

Зачем держать серверы в своих неприспособленных помещениях, если можно разместить их в надёжном ЦОДе с охраной, резервным питанием, охлаждением и быстрой сетью за небольшую плату? К началу 2000-х размещение серверов в ЦОДах стало стандартом. Также стали популярны услуги аренды выделенного сервера (dedicated server), а позже — VPS/VDS (виртуальные серверы) и облаков.

Интернет-провайдеры, хостинг-компании и бигтех (Yahoo, Amazon, Google, Microsoft) стали мощным катализатором развития индустрии. Они не просто арендовали мощности у провайдеров, а создавали свою инфраструктуру для своих же сервисов. Так появились гигантские дата-центры со способностью быстро масштабироваться (гиперскейлеры) — с тысячами и десятками тысяч серверов.

Всё это стало возможным благодаря стандартизации всего и вся. Интерфейсы и шины — RJ-45, SFP+, Fibre Channel (FC), USB, PCIe и т.д. 19-дюймовые стойки (EIA-310-D, 1992) стали основой для ЦОДов. Горячая замена (hot-swap) дисков и модулей, резервные блоки питания (PSU) и в целом питание (UPS, дизель-генераторы), а также системы низкоуровневого удалённого управления (IPMI, iLO, iDRAC, IMM), различные RAID-контроллеры. Стала популярна метрика PUE (Power Usage Effectiveness) для оптимизации ЦОДов и стандарт Tier (Uptime Institute, 1995) для классификации надёжности.

Эти технологии позволили гиперскейлерам минимизировать простои и масштабировать инфраструктуру почти бесконечно. Главное, чтобы был бюджет :)

Вместо выводов

Мы прошли путь от массивных мейнфреймов до гибких, масштабируемых дата-центров, где ресурсы можно арендовать по подписке и управлять удалённо, попивая сок у себя на квартале :)

Серверы — это профессиональные устройства, которые выполняют запросы, отвечают на команды и следят за работой других систем, от банкоматов и почтовых сервисов до медицинских баз и телескопов в космосе. История серверов — это история смелых инженерных решений, новаторств, научных прорывов и человеческой изобретательности. И, похоже, мы только в начале пути.

И пусть Всемирный день информационного сообщества пришелся на прошедшие выходные — сейчас мы хотим поздравить всех причастных: исследователей, инженеров, разработчиков, системных администраторов и архитекторов, руководителей, бизнесменов и наших любимых пользователей тоже, разумеется :)

С праздником, мир IT!

Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку и хранение персональных данных и принимаю соглашение