Современные ЦОДы работают на скоростях 100–400 Гбит/с и тестируют 800. Оптика в 2025 году — основа любой сетевой инфраструктуры. Да, внутри стойки можно обойтись медными DAC-кабелями, но всё, что дальше нескольких метров, требует оптоволокна — именно оно предлагает и скорость, и масштабируемость, и энергоэффективность.

Разбираться в терминологии и стандартах нужно не только сетевым инженерам: базовые принципы оптоволоконных технологий помогают админам и IT-руководителям лучше планировать апгрейды, понимать логику маркировок, ориентироваться в трансиверах и кабелях, а значит — избегать переплат и выбирать оптимальные решения под конкретные задачи.

В этой статье я собрал теоретический минимум: от типов кабелей и мод до стандартов IEEE и способов мультиплексирования. Это база, без которой невозможно грамотно обсуждать и тем более планировать экономику апгрейда и оценивать стоимость ₽/(Гбит/с).

Информации будет довольно много, но я затрону только самое важное и довольно сжато.

А начнём мы, как водится, с базы.

Дисклеймер! Про медь я рассказывать не стану. Не потому что она плохая, а потому что в мире 100–400+ Гбит/c её роль минимальна.

Да, DAC (Direct Attach Copper) никто не отменял — она критически важна для сверхкоротких соединений внутри одной стойки (менее 3-5 метров) из-за малой стоимости, энергопотребления и задержки по сравнению с оптическими трансиверами. Для 400 Гбит/c бывают DAC (например, в конфиге 8x50 Гбит/c), но их длина ограничена несколькими метрами.

Настоящая жизнь современного ЦОДа крутится вокруг оптики — там и скорость, и дальность, и новые технологии.

Чтобы унифицировать статью, далее в различных примерах и т.п. я буду использовать 400 Гбит/c.

Оптоволоконные кабели и каналы

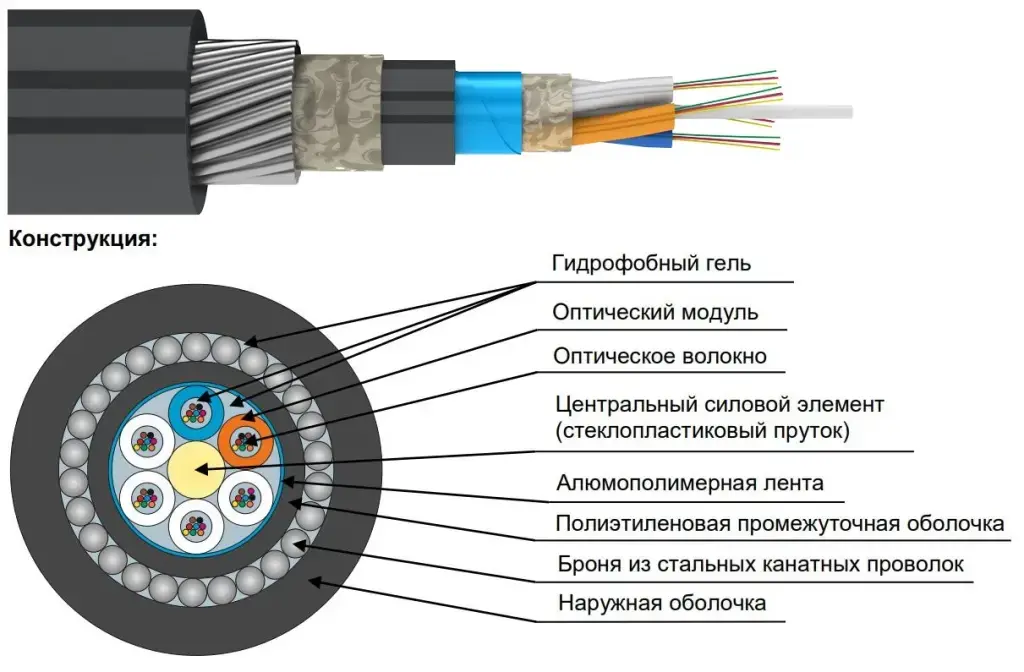

Пример кабеля

Оптоволоконный кабель (волоконно-оптический кабель) — тип кабеля, который передаёт данные с помощью световых импульсов, а не через электрические сигналы, как в меди.

Одно оптическое волокно теоретически может передавать огромный объём данных (больше 100 Терабит в секунду), но без использования волнового мультиплексирования (WDM, Wavelength Division Multiplexing) один высокоскоростной канал (например, 400 Гбит/с) занимает всю пропускную способность волокна на данной длине волны.

Один канал — это логическая/физическая полоса передачи данных внутри порта, а порт — это физический интерфейс на оборудовании (слот под трансивер или сам трансивер с разъёмом).

В простых случаях один канал = один порт (например, SFP+ с 10 Гбит/с). Но, начиная с 40 Гбит/с, 100 Гбит/с, 400 Гбит/с и выше, обычно используют Multi-lane оптику — там один порт делится на несколько физических каналов (линий), которые потом агрегируются. Например, 400GBASE-SR8 = 8×50 Гбит/c — это тип оптики для передачи данных по многомодовым (про моды дальше) оптоволоконным линиям с пропускной способностью 400 Гбит/с, его работу описывает стандарт IEEE 802.3cm (о стандартах IEEE чуть позже).

Названия стандартов, такие как 400GBASE-SR8 или 100GBASE-LR4, следуют чёткой логике:

-

Число: Пропускная способность в Гбит/с (100G, 400G).

-

BASE: Baseband-модуляция (это диапазон частот, занимаемый цифровым сигналом, который не был модулирован для получения более высоких частот).

-

Маркировка дальности: SR (Short Reach), DR (Direct Reach), FR (Forward Reach), LR (Long Reach), ER (Extended Reach), ZR (Zero-dispersion Reach для когерентной оптики).

-

Цифра: Число линий или каналов (например, «8» в SR8 — 8 линий, «4» в LR4 — 4 канала через WDM).

Трансиверы: от SFP до OSFP-XD

Трансиверы/модули — это устройства, которые преобразуют электрический сигнал в оптический и обратно. Они вставляются в коммутаторы, маршрутизаторы и другое сетевое оборудование.

Разновидностей там много, есть устаревшие (но где-то ещё работают), а есть экзотическое новьё. Перечислю основное:

-

SFP (Small Form-factor Pluggable): Компактные модули для скоростей до 4.25 Гбит/с (1 Гбит/с, 2.5 Гбит/с). Наиболее распространены для Gigabit Ethernet.

-

SFP+ (Enhanced Small Form-factor Pluggable): Разъем того же размера, что и SFP, но для скоростей до 16 Гбит/с. Стандарт для 10 Gigabit Ethernet.

-

QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggable): Более крупные модули, объединяющие в себе 4 канала. Используются для скоростей 40 Гбит/с (4x10 Гбит/с).

-

QSFP28: Модули для 100 Гбит/с (4 канала по 25 Гбит/с или 2 канала по 50 Гбит/с).

-

QSFP56: В основном для 200 Гбит/с (4x50 Гбит/с PAM4), а для 400 Гбит/с чаще QSFP-DD (8x50 Гбит/с). Переходный формат, не всегда оптимален для 400 Гбит/с из-за плотности.

-

QSFP-DD (Double Density): Новейшие форматы для скоростей 400 Гбит/с и 800 Гбит/с, использующие 8 каналов. Совместим с QSFP28/56. Компактный, но требует хорошего охлаждения.

-

OSFP (Octal SFP): Альтернатива QSFP-DD для 400/800 Гбит/с. Больше по размеру, но лучше охлаждается.

-

OSFP-XD (Extra Dense): нацелены на 1.6 Тбит/с (16×100 Гбит/с). Появляются первые прототипы. Первые коммерческие релизы от Arista/Broadcom, и реальная доступность для энтерпрайза — 2026+.

Мультиплексирование: DWDM, CWDM, параллельные линии

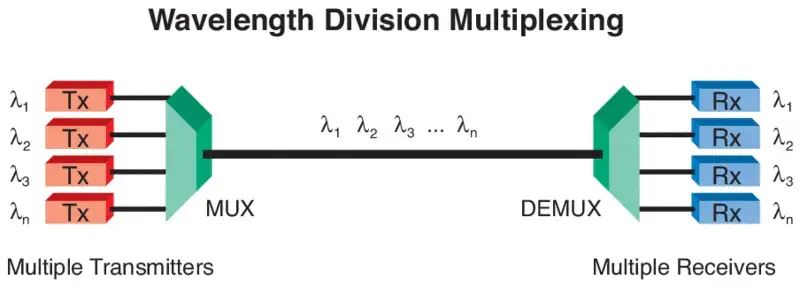

Теперь вернёмся к технологии мультиплексирования, она позволяет передавать несколько независимых потоков данных по одному оптическому волокну одновременно. Это достигается за счёт разделения данных по различным каналам внутри одного волокна, чтобы максимально эффективно использовать его пропускную способность.

Мультиплексирование может разделять каналы по:

-

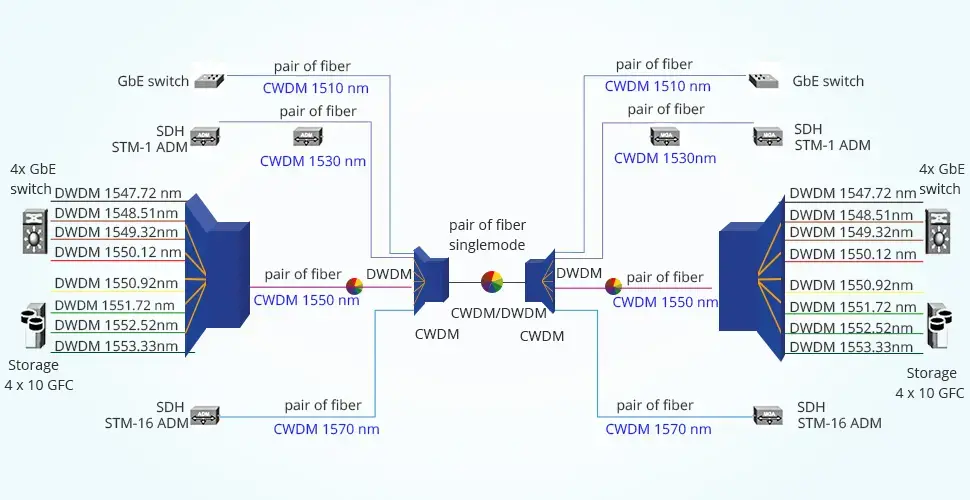

Длинам волн (λ): например, в технологии DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing, плотное мультиплексирование с разделением по длине волны) каждый канал передаётся на своей длине волны света (например, 1550 нм, 1551 нм и т.д.). Это как разные радиостанции на разных частотах, но в одном кабеле. Например, 80 каналов по 400 Гбит/с = 32 Тбит/с на волокно. Каналы идут очень близко друг к другу — с шагом 0,8 нм (100 ГГц) или даже 0,4 нм (50 ГГц). Это позволяет упаковать десятки и сотни каналов в одно волокно, Но оборудование дороже: нужны охлаждаемые лазеры, более точные фильтры, усилители и регенерация сигнала. Зато дальность — сотни километров и больше.

Ещё есть CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing, грубое разделение по длинам волн) — тоже несколько каналов передаются по одному волокну, но длины их волн далеко друг от друга (обычно с шагом 20 нм, в диапазоне от 1270 до 1610 нм). Из-за этого каналов внутри помещается меньше — максимум до 18 каналов. Зато оборудование дешевле и проще (фильтры и мультиплексоры) — можно работать без охлаждаемых лазеров. Дальность обычно 10–20 км, иногда до 40 км.

-

Параллельным дорожкам: в некоторых случаях (например, с MPO-кабелями, об этом будет дальше) используются несколько физических волокон в одном кабеле, где каждое волокно несёт свой канал — этакая параллельная передача. Параллельные соединения (MPO) дают меньшую задержку, чем DWDM, из-за отсутствия сложной обработки сигнала. Это важно для HPC (высокопроизводительных вычислений).

Есть и другие способы, вроде Time Division Multiplexing (TDM), Polarization Division Multiplexing (PDM) и Space Division Multiplexing (SDMA), но это скорее экзотика, которая редко встречается в ЦОДах.

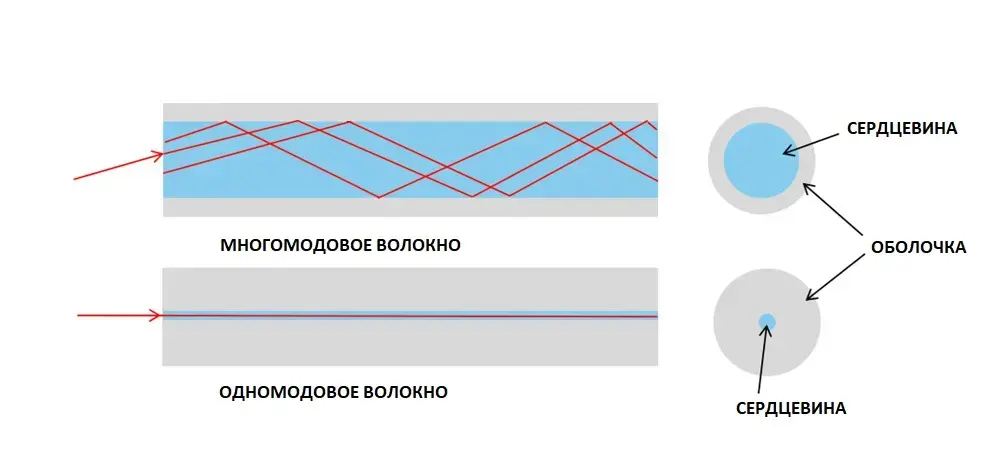

Типы волокон: SMF и MMF

Типы волокон: бывают одномодовые (Single-Mode Fiber) и многомодовые (Multi-Mode Fiber). В многомодовом волокне свет распространяется по множеству лучей или мод, что ограничивает дальность передачи на высоких скоростях. В одномодовом волокне проходит один прямой луч, что позволяет передавать сигнал на большие расстояния с минимальными потерями.

-

SMF (Single-Mode Fiber) — для больших расстояний (сотни метров и больше, вплоть до 10 км для 400 Гбит/c). Диаметр сердцевины (центральная часть, через которую проходит свет) — 8–10 микрон, источник света — лазер.

Дороже MMF, но подходит для межстоечных и межЦОДовых соединений. Но есть проблема — хроматическая дисперсия: это эффект, при котором разные длины волн света в одном волокне распространяются с разной скоростью. В результате импульсы растягиваются, начинают перекрывать друг с друга и могут вызывать ошибки при приёме данных.

Примеры SMF:

OS1 — для офисных соединений (внутри помещений), до десятков километров.

OS2 — магистральное одномодовое, рассчитано на сотни километров. Используется вместе с LR4, ER4, ZR и когерентными трансиверами. Про дальность передачи (маркировки SR, DR, FR, LR, ER и ZR) будет дальше.

G.652.D — современный международный стандарт одномодового волокна. Универсальное решение: дешёвое, массовое, подходит и для коротких, и для магистральных линий.

G.654.E — одномодовое волокно с увеличенным диаметром сердцевины и сверхнизкими потерями. Используется для магистралей на сотни километров, особенно для 400–800 Гбит/с.

G.655 (NZ-DSF) — низкодисперсионное одномодовое волокно, оптимизированное под DWDM. Позволяет уменьшить нелинейные искажения и эффективно работать в C+L диапазоне.

G.657 — гибкое одномодовое волокно с малым радиусом изгиба, удобно для прокладки в стойках, патч-панелях и офисных сетях.

-

MMF (Multi-Mode Fiber) — для коротких расстояний (до 100–150 м для 400 Гбит/c). Диаметр сердцевины — 50 мкм (в старых вариантах встречается 62,5 мкм). Источник света — VCSEL-лазер (ранее применялись светодиоды, но на высоких скоростях это уже не используется). Дешевле, чем SMF, активно применяется с MPO-кабелями в параллельных сценариях (например, 400GBASE-SR8).

Но проблемы тоже есть: модовая дисперсия: разные моды проходят разное расстояние и приходят к приёмнику в разное время, из-за чего импульс растягивается. Чем длиннее волокно и выше скорость передачи, тем сильнее это растяжение, что ограничивает пропускную способность и расстояния. При этом всём хроматическая дисперсия никуда не делась.

Примеры MMF:

OM3 — оптимизировано под лазеры 850 нм, подходит для коротких высокоскоростных соединений в ЦОДах. 400 Гбит/c SR8 по OM3 обычно работает до ~70–100 м.

OM4 — та же технология, но с чуть большей полосой пропускания. Дальность 400 Гбит/c SR8 может доходить до ~150 м.

OM5 — современное многомодовое волокно, добавлена поддержка Shortwave WDM. Это значит, что по одному кабелю можно передавать несколько каналов на разных длинах волн. Позволяет увеличить передачу без дополнительных кабелей. Поддерживает SWDM (Short Wavelength Division Multiplexing) для 400 Гбит/c на 150м+ без DWDM.

MMF чаще всего применяют внутри серверных и залов ЦОДа для соединений между стойками, внутри стойки или на коротких линиях до 100–150 метров. Оно дешевле как по патч-кордам, так и по трансиверам, плюс монтаж и обслуживание проще. Благодаря этому MMF стало стандартом для локальных высокоскоростных подключений в ЦОДах. Ограничение одно — дальность: чем выше скорость, тем короче рабочая длина линии.

SMF чаще встречается там, где нужны большие расстояния и стабильность сигнала: на межстоечных, межсерверных и особенно межЦОДовых соединениях. В отличие от MMF, оно позволяет строить линии длиной от сотен метров до десятков и даже сотен километров без значительной потери качества. Поэтому SMF — стандартный выбор для городских и магистральных сетей, телекоммуникационных операторов и крупных ЦОДов. Внутри серверных SMF используется реже, но его всё же берут, если заранее планируется масштабирование и переход на более высокие скорости.

Стандарты IEEE и модуляция

Стандарты IEEE 802.3 — это фундамент, на котором строятся современные оптоволоконные сети. Они определяют, как данные передаются по оптике: от физического уровня (какие волокна, разъёмы, трансиверы) до способов кодирования и модуляции. Эти стандарты разрабатываются рабочей группой Института инженеров электротехники и электроники (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) с 1980-х годов.

|

Основные типы оптики на примере 400 Гбит/c (как в вышеупомянутом трансивере 400GBASE-SR8). |

||||

|

Стандарт IEEE |

Маркировка |

Кол-во линий / способ |

Дальность |

Применение |

|

400GBASE-SR8 |

SR — Short Reach |

8×50 Гбит/c PAM4 (MMF/SMF) |

до 100 м (MMF) |

Соединения внутри зала ЦОДа, стойки рядом, минимальная цена |

|

400GBASE-DR4 |

DR — Direct Reach |

4×100 Гбит/c PAM4 (SMF) |

до 500 м |

Простое и дешёвое решение для коротких связей между стойками/залами |

|

400GBASE-FR4 |

FR — Forward Reach |

4×100 Гбит/c через разделение по длинам волн — WDM (SMF) |

до 2 км |

Соединения между зданиями или ЦОДами |

|

400GBASE-LR4 |

LR — Long Reach |

4×100 Гбит/c через WDM (SMF) |

до 10 км |

Соединения между ЦОДами в пределах города |

|

400GBASE-ER4 |

ER — Extended Reach |

4×100 Гбит/c через WDM (SMF) |

до 40 км |

Магистральные линии между удалёнными ЦОДами |

|

400GBASE-ZR (ZR4) |

ZR — Zero-dispersion Reach |

4×100 Гбит/c через WDM (SMF) |

80–120 км |

Оптические магистрали с минимальными регенерациями |

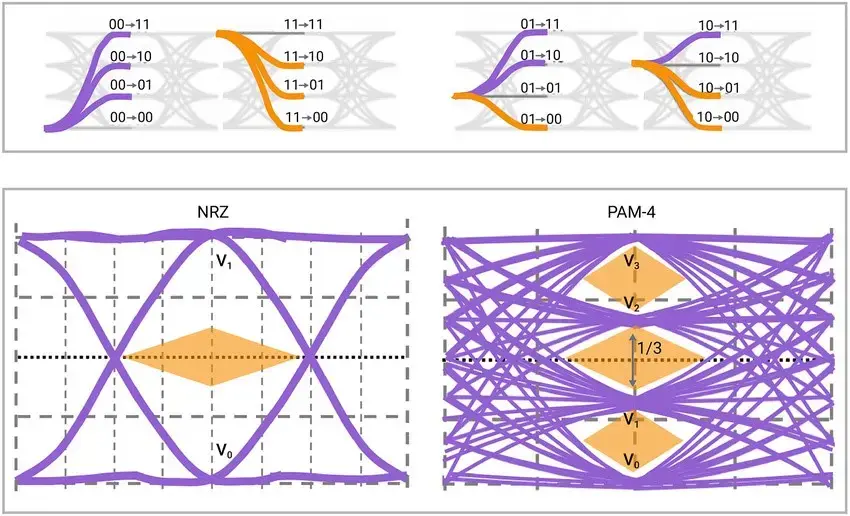

Теперь к двум разным методам модуляции в трансиверах: PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4-level) и NRZ (Non-Return-to-Zero). Для скоростей 100 Гбит/с и выше в современных ЦОДах используется модуляция PAM4 (Pulse Amplitude Modulation, 4 уровня амплитуды), которая заменила устаревший стандарт NRZ (Non-Return-to-Zero, 2 уровня).

-

В NRZ (2 уровня) каждый бит кодируется как "0" или "1" (два уровня сигнала). Это просто, но ограничивает скорость передачи, так как для увеличения пропускной способности нужно повышать частоту сигнала, а это дорогое оборудование. Например, для 100 Гбит/c с NRZ часто использовали 4 линии по 25 Гбит/c (как в 100GBASE-SR4), но для 400 Гбит/c это уже неэффективно.

-

PAM4 (4 уровня) кодирует 2 бита на символ (00, 01, 10, 11), удваивая пропускную способность при той же частоте. Например, 400GBASE-DR4 использует 4 линии по 100 Гбит/c, где каждая линия работает на 50 Гбод (Гбод/Gbaud равен одному миллиарду символов в секунду, где один символ обозначает передачу одного символа в секунду) с PAM4, вместо 100 Гбод с NRZ.

Так 400GBASE-DR4 использует 4 физических волокна, каждое из которых передаёт сигнал 100 Гбит/с с модуляцией PAM4. В то время как 400GBASE-FR4 использует PAM4 и DWDM (4 длины волны) для передачи 400 Гбит/с по одному волокну. Однако PAM4 чувствительнее к шуму, что требует более качественных одномодовых волокон (SMF) и трансиверов с улучшенной цифровой обработкой сигнала (DSP). Это увеличивает стоимость трансиверов на 20–50% по сравнению с NRZ, влияя на ₽/(Гбит/c), но окупается за счёт большей плотности и масштабируемости. Для 800 Гбит/c и выше уже тестируют PAM4 с FEC (Forward Error Correction), чтобы компенсировать ошибки.

Кабели и разъёмы: MPO, LC и другие

Теперь про типы оптических кабелей и интерфейсов.

-

MPO (Multi-fiber Push-On) — многоволоконные разъёмы для высокоскоростных соединений в ЦОДах. Маркировка (MPO-16, MPO-32) указывает на количество волокон. То есть в MPO-16 у нас 16 оптических волокон, где 8 волокон нужны для передачи (Tx) и 8 для приёма (Rx) для full-duplex, но в breakout-режимах (например, 400 Гбит/с через 4x100 Гбит/с) это может быть 4 пары (Tx/Rx). Поэтому 400 Гбит/с порт может быть дешевле четырёх 100 Гбит/с портов — он плотнее упакован и эффективнее по энергии/оптике, но требует совместимых кабелей (MPO-16/32).

А вот MPO-32 (ещё более плотный кабель) можно использовать, например, для агрегации нескольких 400 Гбит/с каналов или для будущих стандартов (800+ Гбит/с); или же в сложных breakout-сценариях (режим разделения) — это когда один высокоскоростной порт физически или логически разбивают на несколько медленных (например, 8 × 100 Гбит/с или 2 × 400 Гбит/с).

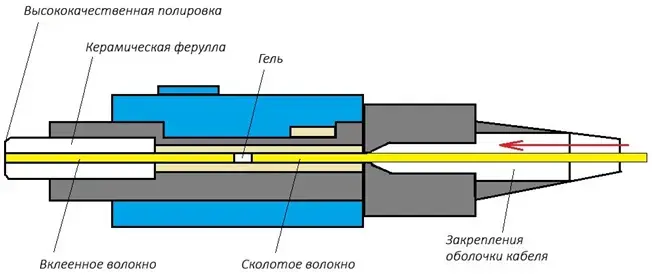

Есть улучшенная версия MPO: MTP (Multi-fiber Termination Push-on) — это торговая марка компании US Conec, там выше точность выравнивания волокон (лучше оптический контакт, а значит меньше потерь и отражений), более надёжная механика (ресурс вставок/извлечений), возможность апгрейда ферулы — замена пинов, полировка и т. д. Совместим с MPO.

-

SC (Subscriber Connector) — старый, крупный разъём прямоугольный разъём с push-pull фиксацией (фиксируется при нажатии и снимается при вытягивании). Раньше массово применялся с одномодовым и многомодовым волокном, в основном для LR/ER. До сих пор используется при миграции со старой оптики и в магистральных линиях.

-

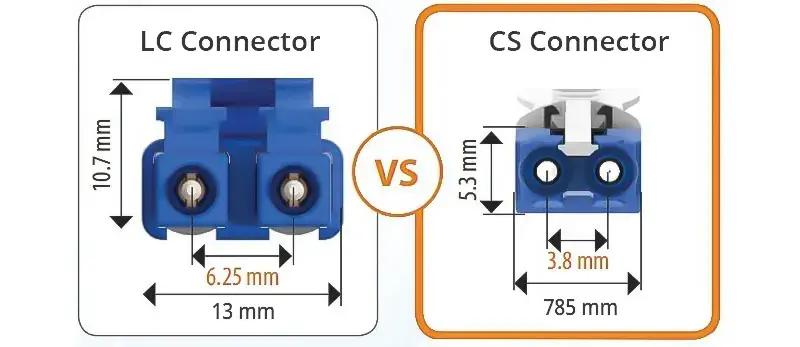

LC (Lucent Connector) — компактный разъём для коротких и средних соединений в ЦОДах и кампусах. Обычно по 1–2 волокна на кабель: одно для передачи (Tx), одно для приёма (Rx). C-кабели применяются для стандартов, использующих WDM по двум волокнам (например, FR4, LR4), в то время как для параллельных стандартов (например, SR8, DR4) требуется MPO. Простые и дешёвые, но на 400 Гбит/c плотности MPO не дадут.

-

CS (Compact Single) — новый компактный интерфейс (плотнее LC на 50%). Позволяет вставлять больше каналов в один порт трансивера, что актуально для QSFP-DD и будущих 800+ Гбит/c. Используется, когда нужны высокие скорости и минимальная плотность в стойке.

-

SN (Senko Nano)— специализированные многоволоконные разъёмы для сверхскоростной оптики. Могут использоваться для агрегации нескольких 400 Гбит/c каналов или будущих стандартов 1.6 Тбит и выше. Ещё редкость, но появляются в продвинутых магистральных ЦОДах.

-

ST (Straight Tip) и FC (Ferrule Connector) — старые форматы разъёмов, которые почти вышли из ЦОДов, хотя FC всё ещё живёт в телекоме для точных измерений (OTDR-тестеры).

ST использует байонетный замок (вставил и повернул, как лампочку), а FC — резьбовое соединение (закручивается, как гайка). Оба крупные (ферула 2,5 мм), неудобны для высокой плотности, но когда-то были стандартом: ST чаще применяли с многомодовым волокном, FC — с одномодовым, особенно в телекомах и измерительном оборудовании. Сейчас встречаются редко, в основном в старых сетях или лабораториях.

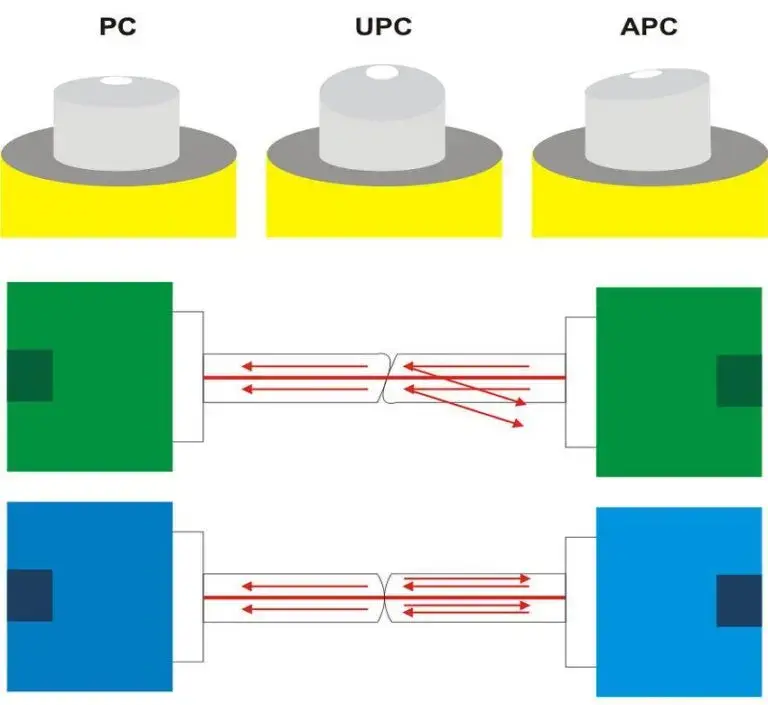

Полировка коннекторов: FLAT, PC, UPC, APC

Теперь про типы полировки оптических коннекторов.

-

Flat (Flat Polish) — самый первый тип полировки. Торец ферулы оставляли плоским, без скругления или угла. Из-за этого между двумя коннекторами почти всегда оставалась маленькая воздушная щель, что приводило к высоким отражениям и большим потерям сигнала. Flat применялся в ранних оптических системах, но уже давно вытеснен PC/UPC/APC. Сегодня можно встретить разве что в старых инсталляциях или учебных стендах.

-

PC (Physical Contact) — базовый тип, сегодня почти не используется. Торец ферулы полируется так, чтобы коннекторы соприкасались плотно, без воздушной щели. Даёт лучшее качество, чем старый Flat, но возвратные потери всё равно высокие для современных скоростей (до –35 дБ).

-

UPC (Ultra Physical Contact) — усовершенствованная версия PC с более точной полировкой. Возвратные потери ниже (до –50 дБ), поэтому UPC подходит для ЦОДов и большинства современных сетей. Обычно разъёмы синего цвета. Используется там, где важно низкое затухание и нет жёстких требований к отражениям (например, внутри ЦОДа, в коротких и средних линках; линки — внутренние каналы связи, бывают логическими, беспроводными и физическими).

-

APC (Angled Physical Contact) — полировка под углом 8°, что сильно снижает отражения (возвратные потери до –60 дБ и лучше). Обычно разъёмы зелёного цвета. Такой тип нужен в системах, где отражения критичны: длинные магистрали, DWDM, PON (это про массовый доступ в интернет по оптике — FTTH, FTTB, — где одно как правило одномодовое волокно обслуживает много пользователей через пассивные делители). Минус: APC и UPC несовместимы напрямую, их нельзя соединять друг с другом.

Разумеется, погружаться можно и дальше, но мы на этом закончим — такой теоретической базы достаточно, чтобы избегать переплат и выбирать оптимальные решения под конкретные бизнес задачи.

Подытожим

Для коротких соединений внутри зала ЦОДа удобнее и дешевле использовать многомодовое волокно (MMF), тогда как одномодовое (SMF) — универсальный выбор для магистралей и межЦОДовых соединений. А выбор стандарта — OM3, OM4, OM5 или OS2 — повлияет на расстояния и стоимость всей вашей инфраструктуры.

С трансиверами ситуация следующая: SFP+ и QSFP28 ещё встречаются в существующих сетях, но новые проекты уже строятся на QSFP-DD или OSFP, а в ближайшие годы на рынок выйдут решения формата OSFP-XD. При выборе важно учитывать не только пропускную способность, но и совместимость форматов, поскольку это влияет на масштабируемость и простоту апгрейда.

Не забываем про мультиплексирование. CWDM предлагает простоту и низкую цену, а DWDM — достижение максимальной плотности и дальности каналов. В системах с жёсткими требованиями к задержке, например в HPC, часто встречаются параллельные соединения. Много нового и на уровне модуляции: переход от NRZ к PAM4 открыл путь к доступным 400 и 800 Гбит/с, однако требования к качеству волокон и трансиверов с цифровой обработкой сигнала тоже выросли.

И, конечно, интерфейсы: LC и MPO всё ещё стандарт, но им на смену постепенно приходят новые компактные форматы — CS и SN. Здесь имеет значение и тип полировки — UPC или APC, поскольку от него зависят потери и отражения в линии.

А что в итоге? Оптику нужно подбирать не только с технической точки зрения, но и с экономической: цена за Гигабит трафика, энергопотребление, удобство, возможность апгрейда, капитальные вложения и окупаемость. Об этом можете почитать в полном лонгриде на Хабре.

Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку и хранение персональных данных и принимаю соглашение